渡邉 堯(情報通信研究機構)

研究の背景

火球等の明るい流星に伴って、VLF帯 (3 -30 kHz)を含む超低周波領域の電波が放射される可能性は、流星の発生とほぼ同時に「音のようなもの」が感じられるという異常聴音現象 (electrophonic)の原因として、Keay (1980)によって示唆された。また、宇宙機再突入においても同様のVLF電波放射が存在する可能性も指摘されており、2004年に実施された、NASAの小惑星探査機Genesisのサンプルリターン・カプセル(以下SRCと略記)の再突入において、NASAチームによる検出が試みられたが、「雷雲活動に伴うVLF電波放射(空電)と異なる特性を示す電波放射は検出されなかった」と結論されている(Beech and Murray, 2005)。 そこで、2020年12月にオーストラリア南部で実施された、「はやぶさ2」のSRC再突入時に、公募科学観測(代理観測)カプセル大気圏突入時における 電磁波放射観測(代表者:日本流星研究会・小林美樹)の一環として、VLF帯の電波観測を行うこととした。(参考記事)。

観測

当初VLF電波観測としては、電波源の限定的な方位探査(方探)が可能な、其々東西・南北方向に指向性を持つ、直交ループアンテナによる現地観測を計画していたが、Covid-19に関わる渡航規制のため、JAXAスタッフによる代理観測となり、設置が簡単な単一のループアンテナによる、電波強度の記録のみに限定することとした(詳細は小林美樹氏によるニュース記事にある)。この場合方探観測は不可能であるが、これまでの流星VLF電波放射観測で蓄積された、受信電波の波形やスペクトルなどの解析手法により、毎秒数十發の割合で入感する空電との判別は可能と判断した。観測機器も携帯性を考慮して、図1のように受信機、データロガー、GPS時刻信号発生器(全て乾電池駆動)を、スーツケース1個にまとめた。観測は近傍における雷雲活動の無い好条件の天候のもとに、JAXAスタッフの方々によって、マニュアル通りに実施された。

解析

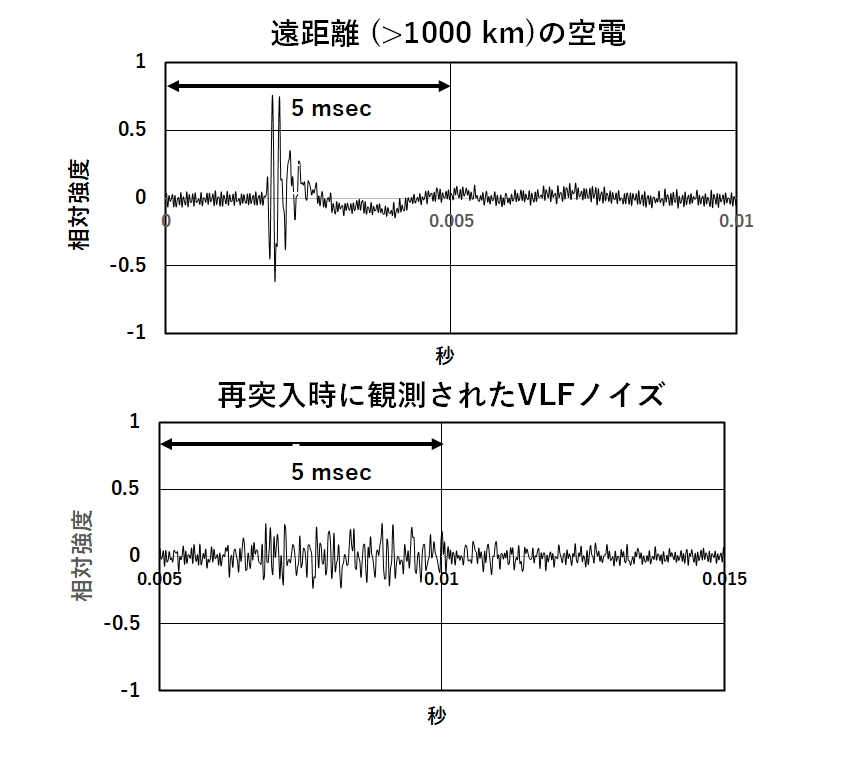

再突入当日の雷雲活動の状況を見ると、観測点の北側の約1000 kmには、東西に延びた弱い前線があったほか、オーストラリア大陸を囲むインド洋や南太平洋地域に、かなり強い低気圧が存在した。このような遠距離で発生した空電は、地上高約100kmにある下部電離層と地表間に形成される、導波管内を伝播することが知られており、受信電波の解析により、大部分の空電はこれらの領域で発生したものであることが確認された。その結果、図2に示すように、1000 km以上離れた場所で発生した、強いパルス状の雷起源の空電とは異なり、継続時間が比較的長い微弱なノイズが、再突入の火球フェイズを中心として散発的に検出された。この波形の相異はスペクトルに顕著に表れ、図3に示すように、観測点から1000 km以上の遠距離空電の場合は、ピークとなる10 kHz付近から導波管伝播の遮断周波数 (Fc)である約2 kHzに至る帯域において強い吸収を受けるのに対して、SRC再突入時に観測された、近距離発生と思われる電波シグナルは比較的平坦なスペクトルを示す。このような波形やスペクトルの相異こそが、「雷起源の遠距離空電とは異なる特性」と思われるが、再突入を撮影した広視野写真により、観測点から半径数百km以内には、目立った雷雲活動は存在しなかったことが推測されたものの、再突入時における観測点の上空は、断雲去来の状況にあり(古川黎明高等学校チームのビデオ観測による)、似たようなフラットなスペクトルを持つ空電が、近距離で発生していた可能性は、全く無いとは言い切れなかった。しかし雷雲などの気象現象によるVLF電波の発生は、地上より約10 km以下の対流圏内に限られるのに対し、観測点近くの領域でのSRCは、地上より60-100 kmの超高層大気圏内を移動しており、この電波発生源の高度差は、地表や電離層による電波の反射によって発生するエコー信号の遅延時間の相異として、波形に現れることが予想された。そこで観測された継続性ノイズに見られる繰返し波形の遅延時間と、電波発生時刻におけるSRCの位置から予測される遅延時間とを比較することにより、SRC再突入に対応したVLF電波シグナルを特定することが出来た。このようなVLF電波放射は、SRC再突入の最大減速時直前の、高度が約70 kmから50 kmに低下する段階で、明るさも最大となる時間帯に集中して発生している(図4)。観測された電波の強度は、強い雷放電の直前に見られる、前駆的な弱い電波ノイズ(stepped leader)と同程度であり、約10アンペアの電流が約100mの距離を流れる場合に相当することが推定された。以上の解析結果は、 国際流星機構(IMO) より出版されている(Watanabe et al., 2023)。なお、この観測に引き続き、2023年9月に米国ネヴァダ州で実施した、OSIRIS-Rex SRCの再突入におけるVLF電波観測でも、上記の場合と同様の連続性を有するノイズが検出され、方探解析によって再突入との関連が確認できた。

まとめ

以上の観測と解析により、流星や宇宙機再突入に伴い、VLF電波が放射されることがあるのか、という課題に対する解答は得られたと思われるが、希薄な超高層大気圏を、電離雲を作りながら高速度で運動する宇宙機や流星物質の周辺で、何らかの放電現象が発生することは、宇宙機帯電の例からも十分考えられることであり、要は放射されたVLF電波の強度が、観測可能なほど強かったかどうかの問題に帰着される。また、今後は日本近傍における宇宙機の再突入や、流星の発生における電波観測を継続し、電波発生機構の解明や、宇宙機再突入軌道の推定に役立つようなデータの蓄積に向けて、観測・解析手法の改良を行って行きたいと考えている。

謝辞:この研究において、観測装置の作製、観測の実施、観測データの解析に御協力いただいた多くの方々に、深く感謝致します。なおこの研究は、名古屋大学宇宙地球環境研究所の共同研究事業よる援助のもとに行われています。

参考文献

Beech, M. and Murray, I., VLF monitoring of the Genesis Sample Return Capsule re-entry, WGN, Journal of the International Meteor Organization, vol. 33, no. 2, p. 59-6, 2005.

Keay, C. S. L., Anomalous sounds from the entry of meteor fireballs. Science, 210, 11-15, 1980.

Silber, E. A., and D. C. Bowman (2025). Along-Trajectory Acoustic Signal Variations Observed During the Hypersonic Re-Entry of the OSIRIS-REx Sample Return Capsule, Seismol. Res. Lett. XX,1–13, 2025.

Watanabe, T., M. Kobayashi, Y. Katoh, K. Shiokawa, H. Ohya, K. Suzuki, S. Tanaka, Y. Ishihara, T. Yamada, M. Yoshikawa, Detection of very low Frequency Radio Bursts during the Reentry of Hayabusa 2 Sample Return Capsule, WGN, the Journal of the IMO 51:3, 2023.

2025.11.6

※この記事は、「HAYABUSA2サンプルリターンカプセル観測研究テーマ 提案募集(2019年)」で採択された観測研究の結果報告です。